Мало кто вспоминает сейчас, что у землян есть один укромный «остров», где никогда не бывает серьезных конфликтов. И это притом что живут там люди самых разных национальностей из разных стран! Я — о Международной космической станции, которая по шестнадцать раз за сутки облетает нашу планету, и ее обитателях. Насколько я слышала, даже тему нынешней сложной ситуации на Украине космонавты стараются в разговорах не затрагивать.

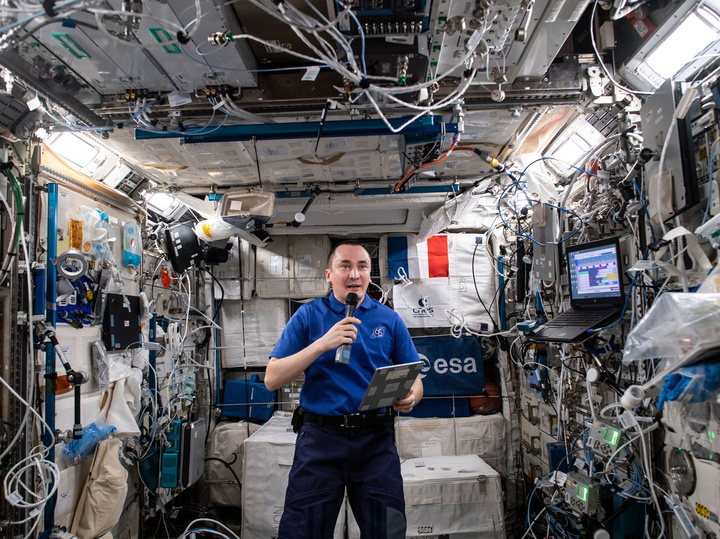

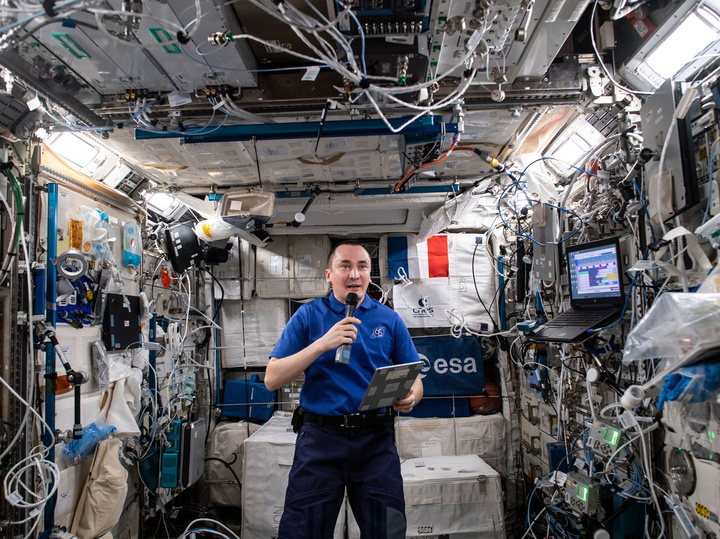

Сегодня, в честь знаменательной даты — 61-й годовщины первого полета человека в космос, — слово космонавту Петру Дуброву, который только-только вернулся на Землю. Это был его первый полет — и сразу мировой рекорд по длительности одного космического полета по программе МКС — 355 суток.

Из беседы с ним мы узнали:

— как заново научиться ходить после года невесомости;

— откуда на станции иногда берется неправильный солнечный зайчик;

— по каким вопросам космонавты звонят на Землю своим коллегам.

Петр Дубров. Фото: «Роскосмос»

К слову, наше интервью стало для Петра первым после полета — я позвонила ему по ВКС (видеоконференцсвязи) спустя неделю после его возвращения прямо в профилакторий Звездного городка, где он сейчас участвует в послеполетных экспериментах и проходит реабилитацию. Она включает плавание, ванны, массаж и прочие приятные процедуры.

— Чувствую я себя нормально, примерно так, как чувствует себя переболевший обычной простудой человек, который уверенно идет на поправку, — делится своими ощущениями Петр. — Сейчас я ношу жесткий корсет. Он нужен для поддержки ослабленных мышц, чтобы не допустить повреждения позвоночника. Выполняю очень умеренную физическую нагрузку для восстановления тонуса. Большую давать нельзя — мелкие сосуды еще не успели наполниться кровью, а потому любое серьезное усилие над организмом или резкие движения могут привести к нежелательным последствиям для здоровья.

По сути, космонавт, которому во время полета исполнилось 44 года, учится заново жить на планете Земля после долгого отсутствия. Первые два дня после полета он ходил с поддержкой, на третий — самостоятельно, хотя «прямую линию держать еще было сложно». И только на 4-й день, когда вестибулярный аппарат хорошо восстановился, вернувшийся с орбиты Петр Дубров пошел уверенно и сразу — на… Марс.

Это испытание проходят сейчас все космонавты сразу по возвращении на Землю — в рамках эксперимента «Выход-2» для них снова имитируют космические условия, чтобы понять, как будет чувствовать себя космонавт на другой планете после полугодичного или годового (как в случае с Дубровым) полета. Петра, как и его напарника, командира экипажа Антона Шкаплерова, облачили в скафандры для внекорабельной деятельности «Орлан-МК» и попросили пройтись «по другой планете», выполнить простые функции, такие, как работа с антенной, управление при помощи джойстика компьютерной моделью марсохода. Все это фиксируется, анализируется, снимаются медицинские показатели, чтобы получить дополнительные сведения о человеческих возможностях.

Члены экипажа «Союз-МС18» Олег Новицкий и Петр Дубров в американском модуле BEAM. Фото: «Роскосмос»

Как все начиналось

— Петр, давайте вернемся к истокам. Расскажите, как вы решили стать космонавтом?

— Мне всегда были интересны люди героических профессий, особенно связанных с небом. Я с детства мечтал пойти по стопам отца и деда, которые служили в авиации, а может, и дальше — в космонавты. Это желание укоренилось после прочтения книжки Алексея Архиповича Леонова «Выхожу в космос». Удивительно, но про все сложности полета, про первый выход в открытый космос, про аварии он писал таким простым, доступным каждому ребенку языком!

— И аварии вас не отпугнули?!

— Из его повествования рождалась вера в то, что человек может преодолеть все трудности, что все они — это неотъемлемая часть профессии космонавта. Я очень сильно мечтал когда-нибудь взглянуть на Землю через остекление скафандра.

— И вы это сделали! С какого времени вы начали себя готовить к этой нелегкой профессии?

— Путь не был прямым. Еще в подростковом возрасте у меня обнаружились проблемы со здоровьем. Тогда показалось, что дорога в космос для меня закрыта. По окончании школы выбрал профессию инженера-программиста. Отучился 10–11-й классы в лицее информационных технологий родного Хабаровска, а затем там же поступил в институт.

После, когда я уже перебрался в Москву и работал здесь по специальности, много раз ловил себя на мысли, что меня по-прежнему манит к себе небо. Видимо, мечта моя была очень сильной, не отпускала.

Вместе с другом-единомышленником пошли прыгать с парашютом. Приезжаем на один аэродром, нам говорят: «Самолет неисправен, сегодня полетов не будет». Поехали на другой — там первое, что нам бросилось в глаза, были носилки у входа, на которых лежал парень с поврежденной ногой. Не перелом — просто повредил во время приземления. В общем, был тот случай, когда начинаешь задумываться: то ли тебе дают знак, что не надо продолжать следовать этим курсом, то ли проверить себя — действительно ли ты этого хочешь, и укрепиться в своей цели. Помню, посадили меня в самолете, как самого тяжелого по весу, перед открытой дверью (я должен был прыгать первым), и передо мной пронесся весь аэродром, я видел взлет, ошеломляющий набор высоты, и вот настал момент прыгать. Я сиганул вниз с каким-то диким криком. (Улыбается.)

— Второй раз прыгать было страшнее?

— Так говорят, но я этого не почувствовал. Я понял, что не смогу больше без этих прыжков, и после первых успешных попыток пошел обучаться парашютному делу серьезно. Дорос я в парашютном спорте до кандидата в мастера спорта. И вот что неожиданно выяснилось: поскольку мы между соревнованиями должны были регулярно проходить медкомиссии, на одной из них я узнаю, что мои подростковые кардиологические проблемы отступили сами собой, видимо, я их перерос. Понял: если сейчас не воспользуюсь шансом пойти в летчики, не прощу себе потом. Но оказалось, что мне была уготована дорога в космос, минуя летную школу. На дворе был 2011 год, когда «Роскосмос» объявил первый открытый набор в отряд космонавтов. Что значит «открытый»? А то, что принять участие в нем могли люди разных профессий, не только летчики и сотрудники космической отрасли. Узнал о требованиях, попросил своего инструктора в спортзале подобрать мне такую программу, чтобы я укрепил свои мышцы за минимальный срок.

— Вы ему сказали, что хотите лететь в космос?

— Не сразу — не хотел сглазить. Даже родителям не сразу рассказал. Они узнали об этом, только когда я достиг определенного этапа. Конкурс был очень серьезный: на 8 мест претендовало более 400 кандидатов.

— Что было самым сложным во время отбора?

— Наверное, медицинские исследования. Все остальное — физкультура, профессиональные собеседования, — к этому можно было подготовиться. А на медицинские показатели никак повлиять нельзя — что есть, то есть. Осознавал, что попал в ситуацию, в какой-то степени напоминающую лотерею, волновался, как бы врачи не нашли во мне что-то, связанное с прежним диагнозом. Ведь говорят же в шутку, что нет абсолютно здоровых людей, есть недообследованные. К счастью, ничего критичного у меня не обнаружилось. Здоровье оказалось нужного уровня.

— Потом был долгий период ожидания? Ведь от включения в отряд космонавтов в 2012 году до старта в апреле 2021-го прошло 9 лет.

— Это еще не очень долго, — бывает, что некоторые ждут и по 20 лет своего звездного часа.

Петр Дубров на МКС. Фото: «Роскосмос»

Полет на корабле «Юрий Гагарин»

— И вот вам назначают дату, когда вы должны лететь. В апреле 2021 года, в год 60-летия первого полета человека в космос, на корабле, носящем имя первого космонавта Земли!

— Да, знаковая дата.

— Изначально вас готовили на полгода, а вышло, что в связи со съемками художественного фильма в космосе вашу программу перекроили и отправили вас на год. Как вы это восприняли? Была ли в связи с этим изменена программа тренировок?

— У меня было предчувствие того, что полет мой будет долгим и сложным, еще за полгода до того, как мне сообщили об изменении времени пребывания на станции. Никаких дополнительных тренировок не потребовалось, так как наша подготовка позволяет лететь на орбиту и на полгода, и на год.

— По сути, это был почти такой же форс-мажор, как и у космонавта Сергея Крикалева, который в 1991 году вынужден был остаться на станции на год в период смены политического строя в стране и связанных с этим изменений в космических ведомствах. Он давал вам напутствия перед полетом?

— Мы общались с ним, когда он был еще начальником ЦПК им. Гагарина. Но перед самым полетом нам побеседовать не довелось.

— Вас ждал в космосе очень напряженный график: встреча двух новых модулей, четыре выхода в открытый космос. Все случилось так, как описывал Алексей Леонов?

— Это невозможно описать словами!

— Страшней, чем прыжок с парашютом?

— Нет, с парашютом — страшнее. Там ты ни к чему не привязан. А здесь была серьезная уверенность в нашей подготовке. Я был уверен, что страховка, которая имеется у нас, наши надежные карабины, которыми мы закреплялись к станции, не подведут. В какие-то моменты я даже отталкивался от станции, отлетая во время отдыха и любуясь видами Земли. Парил, в общем. (Улыбается.)

— Расскажите про период адаптации.

— Он был непростым — вестибулярный аппарат мой оказался чувствительным к невесомости. Поэтому по прилете понадобилось время, чтобы он привык к новым условиям.

— Какие рекомендации вам давали на этот счет на Земле?

— Есть разные рекомендации по поводу адаптации к невесомости, включая возможность купировать «болезнь движения» медикаментозно. Одно из средств — так называемое изделие «Браслет». Это две довольно плотные эластичные повязки шириной сантиметров 15, надеваются на бедра и немного пережимают кровоток, не давая большому объему крови смещаться к голове (это обычное дело в условиях микрогравитации). Ну а кроме того, я выполнял советы специалистов: первые дни старался меньше крутить головой и двигался не спеша.

Ночная Москва. Фото: «Роскосмос»

Знакомство с «Наукой»

— Расскажите, как вы пережили ЧП во время непростой стыковки с модулем «Наука» в июле прошлого года? Напомню читателям, что на ней после причаливания к станции неожиданно снова включились двигатели, и она начала раскручивать МКС, устроив этакую космическую карусель.

— Думаю, что наземная группа испугалась гораздо больше нас, заметив неладное с первых минут. Мы-то обратили внимание на закрутку лишь тогда, когда техника передала нам, что угол поворота станции больше относительно нормального, и выдала сигнал аварии — «потеря ориентации». Был интересный момент — буквально за несколько секунд до того, как прозвучал сигнал «авария», мы увидели солнечный зайчик, который очень резво бежал по панелям жилого отсека по необычной траектории. Такого никогда не было — солнце никогда не заглядывало к нам под таким углом!

— Эвакуации не понадобилось?

— Нет.

— Паники на борту не было?

— Никакой. Все шаг за шагом выполняли то, что было необходимо. Через несколько минут все волнения были позади. В итоге станция сделала оборот на 540 градусов. А затем при помощи двигателей грузовика «Прогресс» станция выровняла ориентацию.

Дружная семья МКС — члены 65-й экспедиции. Фото: «Роскосмос»

Космический вкус

В наш «деловой разговор» с Петром Дубровым в какой-то момент «вплывает» космическая музыка.

— Извините, — говорит он мне, — звонят с МКС, не могу отменить этот вызов, если звонят, значит, что-то важное.

— Конечно, конечно…

Петр отключает голосовую связь со мной и минут 10 беседует с коллегами, которые сменили его и Шкаплерова на станции (там сейчас работают наши космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, которые прибыли на МКС 18 марта).

После переговоров Дубров делится со мной:

— В числе прочего спрашивали меня, где находится специальный пластырь, которым мы заклеиваем наиболее уязвимые места на руках перед облачением в скафандры и выходом в открытый космос. Работать там нередко приходится по 6–7 часов — без специальной защиты можно сильно натереть кожу.

Петр Дубров во время послеполетных испытаний — имитация выхода на Марс. Фото: Пресс-служба ЦПК

— Много раз слышала, что в космосе у людей происходит изменение вкусовых привычек. С вами этого не случалось?

— В космосе обстановка уникальная. У нас на борту 16-суточные рационы питания, которые дополняются бонусными контейнерами с едой — мы формируем их в соответствии со своими желаниями. В них может быть то, чего никогда не бывает в штатном наборе. Но вот что я заметил: в космосе я разлюбил супы, которые обычно с удовольствием ем на Земле. И происходит это потому, что я не ощущаю привычного их аромата, который, как оказалось, сильно влияет на аппетит. По сути, это относится ко всем жидким блюдам и напиткам, которые находятся в космосе в герметичных упаковках с трубочками. Со вторыми блюдами все обстоит куда лучше: мы вскрываем упаковку, ощущаем аромат, едим ложками — почти как дома.

— В октябре к вам на станцию прилетел экипаж под командованием Антона Шкаплерова. Он привез телегруппу — актрису и режиссера, которые непродолжительное время снимали на борту МКС фильм. Вам тоже дали роль, как и Олегу Новицкому?

— Роль моя была небольшой. Не могу раскрывать всего, скажу лишь, что играл напарника главного героя (его играл Олег Новицкий). На Земле нам еще предстоят съемки в павильоне, должно получиться интересно.

— По прилете члены киногруппы обещали выпустить фильм к этому Дню космонавтики. Но, по-моему, об этом нет и речи…

— Думаю, это ошибка, они не могли делать такого заявления. Снять ко Дню космонавтики фильм было нереально. В лучшем случае это может произойти к концу этого года.